1968: El día que el Ejército ocupó la Ciudad Universitaria de la UNAM

El 18 de septiembre de 1968, la poeta uruguaya Alcira Soust se encontraba en la Universidad Autónoma de México (UNAM). Alcira no tenía otra vocación más que la de alentar los movimientos políticos y sociales de los estudiantes con los recursos de la poesía. Llevaba ya algún tiempo viviendo en aquella ciudad de volcanes recónditos y monumentos incomprensibles que nada tenía que ver con su patria, donde era un alma sin dueño, y donde su único recurso para sobrellevar la vida misma, y su soledad en México, eran las primaveras eternas de la poesía.

Por una casualidad del destino más allá de su propia comprensión, más allá de los versos y de la literatura, el crepúsculo de aquella tarde de septiembre la sorprendió dentro de las instalaciones de la Ciudad Universitaria de la UNAM. Horas antes tuvo lugar un mitin donde cientos de estudiantes, profesores, padres de familia y curiosos discutían sobre el panorama incierto de México, y donde Alcira fue la responsable de que la poesía de León Felipe inundara los recintos de la UNAM, como si lo único que separara lo lírico de lo disidencia fuera la misma poesía, o como si fuera el único recurso en este mundo por medio de la cual los asuntos políticos y los asuntos del alma podían pactar tregua.

Desde las ventanales de las instalaciones, Alcira Soust vio cómo un tropel de militares, camiones blindados y tanques de guerra inundaba la avenida Insurgentes y se internaban, como murciélagos de la noche, en los recintos estudiantiles de la Ciudad Universitaria. Horrorizada, mientras los militares aprehendían a todos quienes se cruzaran en su camino, Alcira se ocultó en los sanitarios del octavo piso de la Torre de Humanidades, a un costado de la Biblioteca Central, y se quedó atrapada en la soledad agonizante de la incertidumbre. El ejército se apoderó de la UNAM. No se retiraría sino hasta doce días después. Tampoco lo haría Alcira, quien no comprendió del todo que sus doce días de pánico la volverían leyenda, y que fue una de las pocas que lograron sortear la ocupación de la Ciudad Universitaria.

Era el verano de 1968 en la Ciudad de México. Un verano incierto, intempestivo, en el que la atmósfera de todo el país parecía el filo de un pedernal. Las tensiones entre la juventud, las comunidades universitarias, los grupos de obreros y el gobierno en turno eran ya insostenibles en el contexto internacional de la Guerra Fría, cuando Occidente temía a muerte el germen del comunismo. Iniciando el mes de septiembre, Gustavo Díaz Ordaz se había negado a ostentar una postura conciliatoria con el movimiento estudiantil mexicano, y los discursos del gobierno se inclinaban cada vez más hacia la beligerancia, que se veía reflejada en el número creciente de policías y militares en las calles de la Ciudad de México.

Las hostilidades oficiales habían comenzado dos meses atrás, cuando el ejército mexicano despedazó a tiro de bazuca la legendaria puerta barroca de la Preparatoria de San Ildefonso, y se dio inicio a las detenciones arbitrarias de estudiantes, lo cual sería la norma a lo largo de aquel verano trágico. Los universitarios estaban atrapados en el huracán ciego y veleidoso de su juventud. Los ideales del comunismo, del socialismo y de la Revolución Cubana habían enardecido las aulas universitarias de toda la patria, y sus causas eran abanderadas por jóvenes que no lograban comprender que lo que veían plasmado en libros de texto y oían declamado en discuros políticos no tenía modo factible de reproducirse en un país cuyo gobierno lo único que esperaba era un pretexto válido para levantarse en armas.

¿Qué pasó el 18 de septiembre de 1968?

La UNAM, como casa máxima de estudios de México, se convirtió en el astro de las desavenencias, las esperanzas, las ambiciones de los movimientos estudiantiles, y quedó cedida también a la vigilancia absoluta del gobierno de Díaz Ordaz. Javier Barros Sierra, su rector, quien muy a su modo supo sobreponerse al fuego cruzado del gobierno y la causa popular, defendió hasta el último momento la autonomía universitaria, pero tuvo también la lucidez suficiente para comprender que la insurrección estudiantil era un movimiento lúcido, pero destinado a desbordarse.

Pues la causa popular y las instalaciones de la UNAM se convirtieron en el nido donde se gestaban las revoluciones irrisorias, pero también donde comenzaron a operar grupos ajenos a la causa social, agentes externos y desestabilizadores, y patio de libertinaje de jóvenes que nada tenían que ver con el movimiento y se ensimismaban en su verano de amor de nubes de marihuana y libertad sexual.

Finalmente, la noche del 18 de septiembre de 1968, el ejército, en un tropel innumerable de soldados, tanques de guerra y automóviles de artillería, emergieron de la calma extraña de la Avenida Insurgentes y penetraron en los campos largos de la Ciudad Universitaria, donde recién se había celebrado una asamblea. Fue una emboscada silenciosa, inesperada, y efectiva. El General Gonzalo Castillo, diplomado del Estado Mayor, dio la orden desde su despacho en la Secretaría de Defensa Nacional, respaldado tanto por Díaz Ordaz como por Luis Echeverría, Secretario de Gobernación, quienes a su vez estaban financiados bajo la nómina sin fronteras de la CIA. Enfilados frente a la Biblioteca Central, sin que el mural de Juan O’Gorman les suscitara siquiera un suspiro de lástima, los coroneles Cruz, Arrieta y Moreno acataron el mandato sin réplicas, y el batallón inesperado avanzó rumbo a la UNAM.

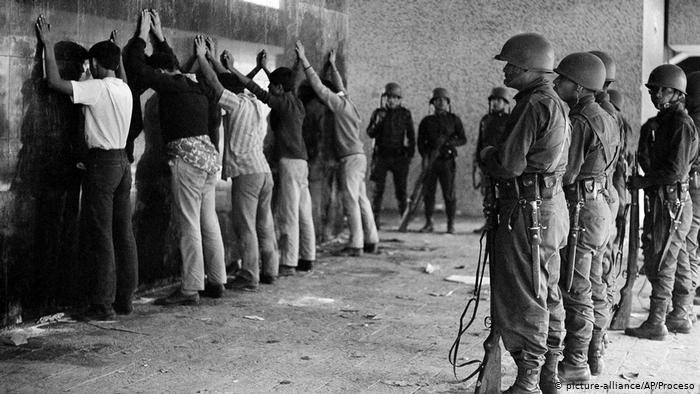

El desconcierto fue inmediato. Los militares, armados con bayonetas, irrumpieron en bibliotecas, aulas de clase y edificios administrativos, bajo el pretexto de buscar armas y los documentos secretos donde a su juicio estaba formulada hasta en sus más ínfimos detalles la insurrección. Cientos de estudiantes, profesores, padres de familia y viandantes desprevenidos fueron detenidos y enviados a Lecumberri, sin consideración de la casualidad ni de su oficio.

Fue entonces cuando la poetisa Alcira Soust huyó despavorida, y se refugió en la trinchera de los sanitarios donde por doce días libraría una contraofensiva silenciosa. El ejército ocupó la Ciudad Universitaria. Era una situación mucho más allá de lo que el rector Javier Barrios podía manejar, y ante la que se pronunció con una inspiración más próxima al desencanto. “Un acto excesivo de fuerza que nuestra casa de estudios no merecía», dijo. «De la misma manera que no merecía nunca el uso que quisieron hacer de ella algunos universitarios y grupos ajenos a nuestra institución. (…) La razón y la serenidad deben prevalecer sobre la intransigencia y la injusticia.”

A la mañana siguiente, Luis Echeverría, ajeno al desorden, tuvo una rueda de prensa. “La fuerza pública saldrá de la Ciudad Universitaria y ésta será entregada a las autoridades universitarias inmediatamente después de que lo soliciten”, declaró. No fue cierto: la solicitud fue emitida apenas la UNAM fue ocupada, pero se demoró doce días en cumplirse. Por su parte, Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional, sostuvo que el Ejército actuó en la UNAM “de acuerdo con las razones expuestas por la Secretaría de Gobernación”, que los estudiantes se entregaron “sin oponer resistencia” y que el Ejército no tuvo ningún interés en conservar por tiempo indefinido las instalaciones universitarias.

Era tal el estado de urgencia, que el rector Barros Sierra optó por dimitir de su cargo, pero la respuesta de sus simpatizantes lo hizo desistir. La ocupación de la UNAM enardeció las facciones sociales y políticas contrarias al gobierno, y precipitó la situación a una tragedia irremediable. El Consejo Nacional de Huelga (CNH) convocó, para el 2 de Octubre, a un mitin multitudinario en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Por doce largos días el ejército mexicano se mantuvo inamovible en las instalaciones de la Ciudad Universitaria, que quedó a merced de sus leyes y su albedrío. El 27 de septiembre, Luis Echeverría emitió la orden oficial de que el ejército desocupara Ciudad Universitaria. El 30 de septiembre, tres días después, finalmente, los militares se marcharon sin dejar otra cosa más que el desorden de su estadía.

Aquel día, con su amanecer inusual e indigno, los historiadores Miguel León-Portilla y Alfredo López Austin recorrían la Torre de Humanidades para verificar en qué condiciones habían quedado las instalaciones. Fue entonces cuando un intendente encontró un cuerpo inmóvil, hecho ovillo entre los escusados: era Alcira Soust. Estaba famélica, pero viva: sobrevivió a los doce días bebiendo agua de los lavabos y comiendo tiritas de papel higiénico en las que plasmaba los versos imaginarios de su desconsuelo.

Después de muchos días, la uruguaya volvió a sentir en la piel la lumbre de la luz del sol, pero encontró la UNAM irreconocible, con los universitarios vagando desorientados a través de las estancias enrarecidas con las costumbres de los militares. Fue una victoria efímera. Era 30 de septiembre: apenas dos días después, cientos de estudiantes, profesores, obreros y padres de familia se reunirían en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, para asistir al mitin convocado por el CNH, y proseguir su lucha social. Nada nunca en la historia de México volvería a ser lo mismo.

Con información de UNAM, Televisa y Gobierno de México

FS

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones