Reevaluando el impacto de las megaconstelaciones de satélites en las observaciones astronómicas

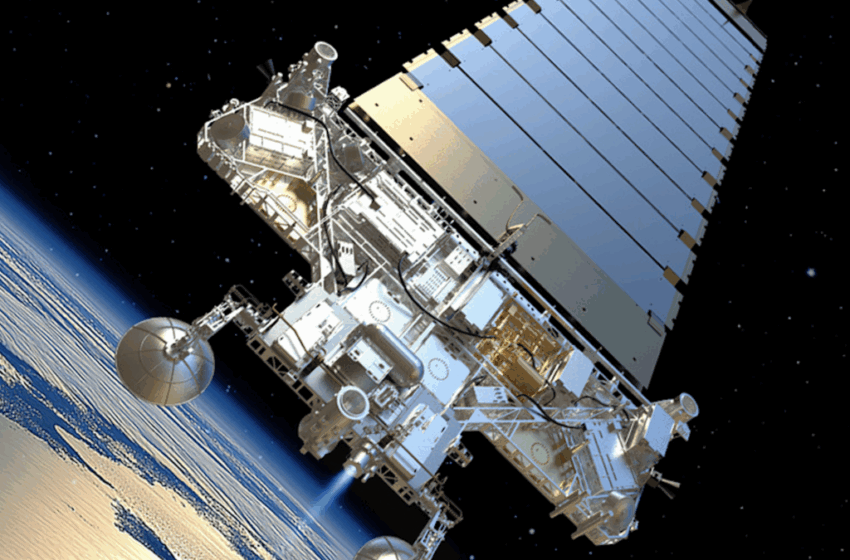

En este blog llevamos hablando del peligro que suponen las megaconstelaciones de satélites para las observaciones astronómicas desde antes del despliegue del primer grupo de Starlink. Los primeros prototipos de satélites Starlink fueron lanzados en 2019 y desde entonces SpaceX ha lanzado más de 9360 unidades, todo un récord absoluto, de los cuales permanecen en órbita en estos momentos más de 8120 satélites (¡más del 65% de todos los satélites operativos en LEO!). Pero, como comentábamos desde un principio, esto no va solo de Starlink.

Además de OneWeb, que, técnicamente fue la primera megaconstelación en comenzar su despliegue —a pesar de que ‘solo’ ha llegado a las 654 unidades en órbita—, desde hace más de un lustro hay muchas otras constelaciones planeadas. Y muchas de ellas han comenzado su despliegue recientemente, como las megaconstelaciones chinas Guowang (SatNet) y Qianfan (G60/SpaceSail) o la estadounidense Kuiper de la empresa Amazon. El lanzamiento de los primeros Starlink pilló a muchos expertos con el pie cambiado, sobre todo entre la comunidad astronómica, y eso a pesar de que el despliegue de esta megaconstelación, y otras, era vox populi desde hacía años. Ahora, resulta prioritario analizar el posible impacto de las megaconstelaciones a raíz de los últimos desarrollos.

La dificultad de las megaconstelaciones es que los satélites, a diferencia de las aeronaves, no pueden evitarse ni desviarse. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, siempre tendrás satélites sobre tu cabeza. Y no hay ninguna legislación ni norma internacional vigente que regule el problema, por lo que seguimos dependiendo de la buena voluntad de sus operadores. Los satélites pueden arruinar las observaciones astronómicas al pasar por delante del campo de visión de un telescopio, aunque sus efectos pueden mitigarse dependiendo de su brillo. El brillo —o magnitud— de un satélite dependerá de la altitud de la órbita y otras características del satélite. En un principio la comunidad científica recomendó de forma un poco vaga que la magnitud de un satélite no debería ser inferior a 7 (recordemos que a mayor magnitud, menor brillo), un requisito que, de paso, hace invisibles estos satélites a simple vista, pues el límite de magnitud que puede observar el ojo humano es más o menos de 6 (en condiciones perfectas, que no suele ser el caso).

La Unión Astronómica Internacional (UAI) reaccionó tarde, pero ya ha creado el Centro para la Protección del Cielo Oscuro y Tranquilo contra la Interferencia de las Constelaciones de Satélites o IAU CPS por sus siglas en inglés. Una de las primeras tareas del IAU CPS ha sido establecer una magnitud límite más rigurosa, denominada «límite de investigación». Cuanto más baja sea su órbita, mayor será el brillo del satélite (menor magnitud), pero, a cambio, los satélites serán visibles desde una región más pequeña y se moverán más rápido, por lo que su impacto global será, paradójicamente, menor. Por eso la magnitud límite de investigación de la UAI incluye la altitud en la fórmula para calcularla, de tal forma que queda así: MV > 7,0 + 2,5 * log (altitud órbita/550). Para una órbita de 550 kilómetros, como la de los Starlink, esta magnitud límite es de 7. Para una órbita de 1200 kilómetros, como la usada por los satélites OneWeb, es de 6,15. Es decir, cuanto más alto esté un satélite dado, menor debe ser su brillo para evitar interferir gravemente con las observaciones astronómicas.

¿Y cómo se comportan las megaconstelaciones teniendo en cuenta esta magnitud límite? Pues, según un reciente estudio del propio IAU CPS no muy bien. Solo algunos OneWeb tienen un brillo por debajo del límite de investigación. El resto, son demasiado brillantes. Eso sí, afortunadamente, muchos Starlink v2 Mini están por encima de magnitud 6, o sea, son invisibles al ojo humano. Lamentablemente, los nuevos Starlink DTC de transmisión directa a móviles son bastante más brillantes. No olvidemos que los actuales Starlink v2 son satélites mucho más pesados (1,2 toneladas aproximadamente) y grandes (con dos paneles solares en vez de uno) que sus antecesores v1.5. El hecho de que, a pesar de su tamaño, sean menos brillantes que los v1.5 es una prueba de que las medidas implementadas por SpaceX para reducir su brillo funcionan.

Estas medidas pasan por apuntar los paneles solares de tal forma que no reflejen la luz solar a la superficie terrestre —a costa de una reducción en la producción de electricidad— y usar pintura oscura y espejos dieléctricos en el fuselaje visible del satélite. En un reciente artículo —escrito con ayuda de SpaceX—, los autores calcularon que de mil satélites Starlink v2 en el campo de visión del telescopio Vera C. Rubin, solo 0,93 —es decir, no llega a un satélite— tendría una magnitud inferior a 7 (para los Starlink v1.5 la cifra era de 1,2). Si se redujera la altitud media de la órbita a los 350 kilómetros, el número de Starlink más brillantes de magnitud 7 solo sería 0,65 por cada mil unidades. La situación con las megaconstelaciones chinas es más preocupante. Aunque todavía no hay datos fiables de su brillo una vez alcancen su altitud operacional (hasta 1150 kilómetros para Guowang y unos 1000 kilómetros para Qianfan), su brillo supera el límite de investigación y, en el caso de Guowang, incluso el límite de magnitud 6, por lo que son en principio visibles al ojo desnudo en condiciones ideales. La evaluación de la megaconstelación china Guowang será complicado al existir tres tipos de satélites construidos por diferentes compañías (la empresa estatal CAST y las empresas privadas IAMCAS y Galaxy Space), una práctica que seguramente se extenderá a la constelación Qianfan.

Los satélites de constelaciones tipo BlueBird, con enormes antenas desplegables, son todavía peores, pero bien es cierto que su número, por el momento, es muy reducido. Eso sí, aquí solo estamos hablando del impacto visual y no hemos comentado las consecuencias en el espectro de radio ni la contaminación de las capas altas de la atmósfera por metales pesados debido a la reentrada de miles de satélites, entre otros problemas generados por las megaconstelaciones. En los seis años que llevamos desde el despliegue de los primeros Starlink, la comunidad astronómica ha reaccionado al desafío de las megaconstelaciones de manera desigual, pero al menos se han iniciado varios proyectos para evaluar el problema. Lamentablemente, no puede decirse lo mismo de la comunidad internacional, que no ha sido capaz de poner en marcha ninguna medida para regular este reto.

Referencias:

- https://cps.iau.org/

- https://arxiv.org/pdf/2507.00107

- https://arxiv.org/pdf/2506.19092v1

- https://arxiv.org/pdf/2505.07194