La tecnología argentina que podría cambiar la minería de litio – Agencia TSS

Agencia TSS – Hace un poco más de una década, Cristina Kirchner anunciaba que el país comenzaría a vender litio a gran escala y ese discurso no pasó desapercibido en la carrera de Ernesto Calvo. Todo comenzó con una conversación entre él y otros investigadores sus compañeros de trabajo sobre el anuncio presidencial. Esta charla terminó derivando en una reunión masiva en Jujuy. «Fue mucha gente que trabajaba en electroquímica, yo particularmente no había trabajado nunca en litio ni en baterías», recuerda.

“Ahí tomamos conciencia de la magnitud de la escala”, dice Calvo. No se trataba de pequeñas cantidades en un laboratorio, sino de miles de toneladas anuales de carbonato de litio que se iban a extraer de los salares, extensas llanuras de sal donde, durante miles de años, se fue concentrando el litio disuelto en lagunas. La Argentina posee una de las reservas más grandes del mundo en las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca.

Pero extraer este metal de manera eficiente y sustentable requiere una complejidad técnica importante. La magnitud del proyecto llevó a Calvo a tomar la decisión de cambiar completamente su línea de investigación en bioelectroquímica para especializarse en la extracción sustentable de litio y en otros proyectos como las baterías avanzadas de litio-oxígeno.

La innovación de Calvo fue aplicar una tecnología que todos conocemos, la de nuestros celulares, para resolver un problema industrial. Su equipo propuso usar el mismo principio que hace funcionar las baterías de los smartphones para extraer litio de los salares. En las baterías de celulares, los iones de litio se «intercalan», es decir, se insertan, dentro de dos lugares distintos. Por un lado, estructuras de grafito (carbón) en un electrodo y óxidos metálicos en el otro electrodo. Cuando cargamos y descargamos el teléfono, estos iones viajan de un electrodo al otro, creando y liberando energía según la dirección del movimiento. La propuesta toma este mismo principio y busca aplicarlo industrialmente. En lugar de generar energía para un teléfono, usa la intercalación para separar selectivamente el litio de las salmueras de los salares, donde está mezclado con otros elementos.

La extracción tradicional de litio esconde el problema del uso del agua, que se usa de manera intensiva y que afecta seriamente a las comunidades, ya que se lo explota en territorios donde el agua es un bien escaso. La técnica tradicional consiste en bombear cerca de 1700 litros por segundo de salmuera del subsuelo y dejarla estancada en piscinas de evaporación entre 12 y 18 meses.

“Hay un conflicto permanente”, reconoce Calvo. “Más allá de la contaminación visual, la contaminación no es peligrosa porque los residuos son sales de magnesio, potasio, sodio y calcio, pero sí está el tema del agua”. En Catamarca, un ejemplo es el caso del río Los Patos, que quedó seco por la explotación minera en el proyecto Fénix de la empresa Livent.

El método de Calvo promete reducir el consumo de agua, ya que volvería a su lugar de origen y sería un proceso mucho más rápido. Además, la técnica permitiría una extracción más selectiva y pura, lo que significa menos procesamiento químico posterior y, por lo tanto, menor impacto ambiental.

El conflicto de las patentes

Sin embargo, el camino hacia la implementación de un nuevo método de extracción de litio no es sencillo. Después de desarrollar las metodologías electroquímicas para extraer litio de forma sostenible, CONICET presentó patentes en Estados Unidos, Australia, Bolivia, Argentina y Chile, además de la patente internacional.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, la exclusividad del desarrollo fue otorgada a Y-TEC, una empresa argentina creada por YPF y CONICET para investigación y desarrollo en tecnologías energéticas. Había un compromiso de inversión de 800.000 dólares para construir una planta piloto. Pero, en 2016, YPF manifestó no tener interés en el litio y se dejaron caer las patentes en Australia, Estados Unidos e internacionalmente. «Fue un error muy grave», reflexiona Calvo. Solo se mantuvieron vigentes las patentes en China, Chile, Bolivia y la Argentina. “No solamente dejaron caer las patentes, sino que dejaron de financiar la planta piloto”, recuerda el científico. “Tuvimos que seguir con otro tipo de financiación nosotros y buscar otros inversores eventualmente”, agrega.

“Seguimos desarrollando los conceptos. Se realizaron varias tesis doctorales y se publicaron unos 30 trabajos a nivel internacional”, explica. En su carrera, Calvo dirigió 24 tesis doctorales, de las cuales entre seis y diez están relacionadas con el litio en los últimos 15 años. En 2017, Calvo ganó el prestigioso concurso internacional Bright Minds Challenge, compitiendo contra equipos de todo el mundo. Este reconocimiento no sólo validó su enfoque, sino que también atrajo la atención de empresas y gobiernos interesados en tecnologías sustentables.

Del laboratorio a la industria

La investigación demostró a lo largo del tiempo que el método funciona en el laboratorio, pero quedaba el desafío más grande que era llevarlo a escala industrial. El proceso fue en colaboración con Victoria Flexer, del Centro de Investigaciones y Transferencia (CIT) de Jujuy y las becarias Florencia Marchini (doctorada en Ciencias Químicas con una tesis sobre esta técnica en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA) y Valeria Romero (ingeniera e investigadora de la Universidad Nacional de Jujuy).

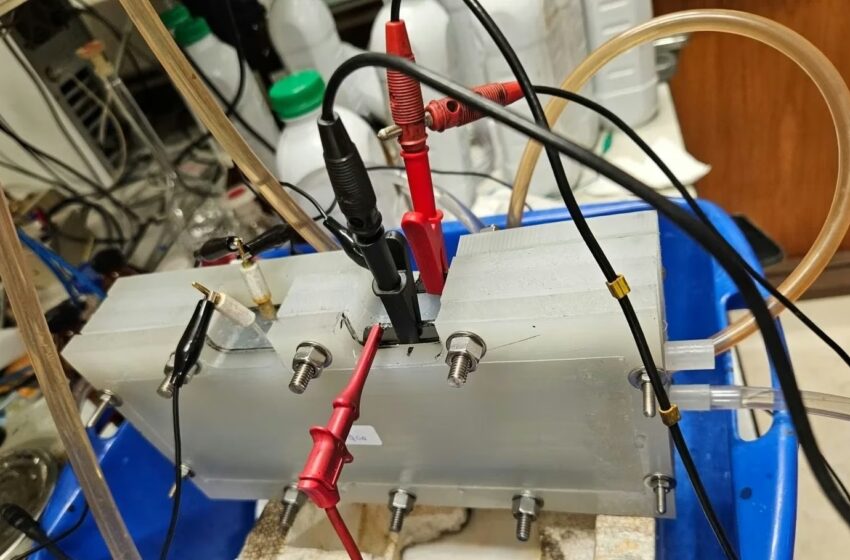

Con Romero comenzó a trabajar a partir de 2018, cuando diseñó, construyó y probó los primeros reactores de extracción de litio. “Esto es lo que llaman MVP (Por Minimum Valuable Product), que quiere decir que tenemos un prototipo pequeño de laboratorio con el mínimo costo y tratamos de contestar todas las preguntas para luego, con esa información, poder llevarlo a otra escala mayor”. Eso implicaría pasar a una escala industrial de miles de toneladas por año. “Y ahí lo que se necesita es ingeniería y grandes inversiones”, reconoce el científico.

La creación de LitiAR

Calvo dio el siguiente paso hacia la comercialización. “Para poder llevar esto a la práctica industrial necesitamos asociarnos con empresas que tengan no solamente el capital, sino la ingeniería de gran escala”, afirma.

Así decidió fundar LitiAR (Litio Argentino), una sociedad anónima asociada con la compañía Laring (Laboratorio Argentino de Investigación Galvanotécnica). La nueva empresa se equipó con tecnología innovadora tras un proyecto del Ministerio de Producción del gobierno anterior. Se otorgaron microscopios electrónicos, sistemas de absorción atómica para análisis, y un laboratorio completo. “Ahora tenemos el primer reactor en la empresa, ya de una escala un poco mayor”, cuenta Calvo, quien divide su tiempo entre la investigación, la docencia y su empresa LitiAR.

El objetivo ahora es “escalar un poco más, tener nuevas patentes y estamos hablando con empresas como Schlumberger y Chevron, entre otras”, revela Calvo. “Estamos hablando con jugadores grandes que tienen la capacidad de inversión y del desarrollo de la ingeniería”, dice.

El científico es consciente de que llegó a un punto de inflexión: “Esto ya escapa a hacerlo en el ambiente académico y en el ambiente público. Lo que estamos intentando es captar esta asociación con capital privado para el desarrollo y eventualmente para ofrecer estas técnicas de extracción a quienes extraen el litio hoy”, remarca.

La idea detrás de LitiAR es crear un círculo virtuoso entre lo público y lo privado. “La empresa puede contratar al INTI, a la Comisión Nacional de Energía Atómica o a la Universidad de Buenos Aires para hacer determinadas cosas, y de esa forma, parte del capital privado se reinyecta en el sistema público», explica Calvo.

La Argentina y la carrera global por el litio

Crear una empresa tecnológica tiene costos altos. “Tenés que tener una estructura de empresa, contador, abogados, hacer patentes, alguien que profesionalmente te haga una página web”, enumera Calvo.

El juego del financiamiento es complejo: “Yo tengo una empresa que es una idea, eso vale 100%. Ahora venís vos y ponés capital para desarrollarla, te doy un 20% de participación. Yo ya no tengo 100%, tengo el 80% de la empresa, pero tengo más capital que teniendo el 100% de una idea solamente”, explica. El contexto internacional es favorable. “Empresas como Chevron invierten para no perderse de los desarrollos que se están haciendo. Hacen pequeñas inversiones, que permiten tener una pata ahí donde se está desarrollando la tecnología”, dice. El científico menciona que también desde el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) hay una empresa desarrollando tecnologías similares que recibió inversiones por unos 17 millones de dólares.

Curiosamente, el nivel de avance de LitiAR tiene un problema. «Hay financiadores que les interesa algo mucho más prematuro que lo nuestro, que esté en etapas iniciales», explica Calvo. «Nosotros ya tenemos prototipo y ya lo podemos instalar. Ya no les convenimos porque si la empresa tiene un desarrollo grande vale mucho más, prefieren empresas o desarrollos que estén todavía menos avanzados”, cuenta.

El científico menciona las limitaciones del sistema público del país: “¿Quién va a sacar el litio del salar con una nueva tecnología? No lo va a hacer una universidad ni el CONICET. En algún momento se pensó que lo hiciera Y-TEC, pero nunca llegó a la capacidad tecnológica que tenía otra empresa como INVAP, y menos ahora, cuando está totalmente desfinanciado”, dice.

Para el investigador, la estrategia de atraer inversiones bajando impuestos es un error conceptual. “En una entrevista que me hicieron en 2022 yo dije: ‘Copiemos a Chile’. Se cuestionaba en ese momento que ellos cobraban más impuestos. Sí, pero las empresas no se fueron. Es una estupidez decir que si les bajás los impuestos van a venir. Invierten en Chile aunque tengan que pagar más regalías”, dice.

En su argumento menciona que las multinacionales invierten donde están los recursos, independientemente de las condiciones fiscales. “Tienen que cumplir las mismas condiciones mínimas”, señala, refiriéndose a que las empresas operan globalmente bajo estándares similares.

La Constitución Argentina reformada en 1994 otorgó a las provincias la potestad sobre sus recursos naturales. Una primera lectura sugiere un esquema federal ideal, pero la realidad es más compleja.

“Estas provincias son muy pequeñas frente a las empresas”, reflexiona Calvo. “Las corporaciones que participan en el comercio internacional (chinas, norteamericanas, europeas) tienen una visión de mercado mundial. No están pensando en Catamarca como lugar de desarrollo propio, sino como fuente de extracción”, explica y agrega que “con la normativa actual, las provincias son actores débiles frente a enormes corporaciones”, agrega.

Las condiciones del sistema científico

Quizás el obstáculo más grande que enfrenta el desarrollo tecnológico argentino no viene de las corporaciones extranjeras, sino del propio Estado. Cuando se le pregunta sobre el financiamiento del CONICET y las universidades, Calvo no oculta su indignación: “Esto es una calamidad”.

Para el científico, los recortes al sistema científico no responden a razones económicas sino ideológicas, y significan un retroceso enorme para el país: “La Argentina llegó a hacer satélites, estaciones de radar, no fue casual”. Y agrega que “formar a una persona, a un grupo de investigación, lleva muchos años, y destruirlo es inmediato”.

A pesar de las problemáticas, Ernesto Calvo resalta que su apuesta a LitAR se basa en “formar un grupo de gente joven que a través de la tecnología permita proyectar a futuro lo que hicimos”, reflexiona. «No voy a ser yo el que me beneficie directamente, sino que el objetivo es armar un grupo de gente joven con proyección a futuro”, concluye.