Torre-Pacheco: cartografía de un conflicto anunciado

En las últimas semanas, Torre-Pacheco se ha convertido en foco mediático tras la agresión sufrida por un vecino de 68 años, cometida por varios jóvenes españoles de origen magrebí. Este incidente desató rápidamente una reacción racista contra la comunidad magrebí, promovida desde redes sociales e instrumentalizada por grupos ultraderechistas, lo que desembocó en disturbios y enfrentamientos entre radicales y colectivos inmigrantes.

«El municipio presenta dinámicas similares a las ocurridas en El Ejido hace dos décadas, asociadas a un modelo agrícola intensivo que depende estructuralmente de mano de obra inmigrante»

Este no es un hecho aislado. El municipio presenta dinámicas similares a las ocurridas en El Ejido hace dos décadas, asociadas a un modelo agrícola intensivo que depende estructuralmente de mano de obra inmigrante y genera segregación espacial y exclusión socioeconómica. El contexto actual añade además elementos específicos que agravan esta situación, como la precariedad persistente que afecta sobre todo a las segundas generaciones, el auge nacional e internacional de discursos ultranacionalistas vinculados a la inmigración —representados por figuras como Trump, Le Pen o Vox en España— y una esfera mediática marcada por la polarización y la desinformación en redes sociales. Este artículo profundiza en los factores estructurales que explican el conflicto, mostrando cómo un fenómeno local como el de Torre Pacheco conecta con el contexto geopolítico global.

Un modelo territorial de desarrollo que profundiza en los desequilibrios

Desde principios de los años ochenta, la comarca murciana del Campo de Cartagena–Mar Menor experimentó una profunda transformación territorial vinculada al desarrollo intensivo de la agricultura para la exportación. Este modelo económico se consolidó con la puesta en marcha del trasvase Tajo-Segura en 1979, acompañado por una intensa explotación de acuíferos locales, lo que permitió ampliar la superficie regable a más de 37.000 hectáreas dedicadas principalmente a cultivos hortícolas como la lechuga, el melón, el brócoli y la sandía. Actualmente, esta agricultura intensiva y altamente tecnificada constituye uno de los principales motores económicos locales, generando más de 47.000 empleos directos y representando cerca del 37 % del PIB comarcal. Solo en el Campo de Cartagena hay más de diez empresas agrícolas, tanto locales como multinacionales (entre ellas la francesa Bonduelle o la británica G’s Group), cada una con una facturación anual superior a los 100 millones de euros. Juntas conforman en la Región de Murcia uno de los clústeres hortícolas más importantes de Europa, con una facturación total que supera los 4.000 millones de euros.

Pulse sobre el mapa para hacer zoom. Muestra las dinámicas territoriales derivadas del trasvase Tajo-Segura, destacando el fuerte crecimiento demográfico desde 1970 en regiones receptoras como Murcia, Alicante o Almería, impulsadas por la agricultura intensiva y el turismo, en contraste con el crecimiento más limitado de Castilla-La Mancha. | Mapa: Cassini Spain

Este dinamismo económico supuso un punto de inflexión decisivo para municipios como Torre-Pacheco, que hasta los años setenta subsistían fundamentalmente de la agricultura tradicional de secano, con bajos rendimientos y escaso desarrollo económico. Desde entonces, su población prácticamente se ha triplicado, pasando de unos 15.000 habitantes en 1981 a cerca de 42.000 actualmente. La creciente demanda laboral del sector agrícola, unida al auge inmobiliario y turístico de la burbuja económica, atrajo inversiones urbanísticas que transformaron radicalmente el paisaje local, proliferando urbanizaciones y resorts asociados al golf. Un ejemplo emblemático es Polaris World, creada en 2001 en Balsicas, que llegó a facturar más de 600 millones de euros antes de su colapso financiero en 2017, convirtiéndose en una importante deudora de Hacienda.

«Torre-Pacheco es una de las primeras zonas agrícolas en España que recibió población extranjera intensivamente desde los años ochenta, donde actualmente más del 31% de sus residentes son extranjeros, cifra muy superior a la media regional (16%) y nacional (11,5%)»

Estas transformaciones explican en gran medida la llegada masiva de inmigrantes a la comarca, especialmente a Torre-Pacheco, una de las primeras zonas agrícolas en España que recibió población extranjera intensivamente desde los años ochenta, donde actualmente más del 31% de sus residentes son extranjeros, cifra muy superior a la media regional (16%) y nacional (11,5%). La comunidad magrebí, que representa más del 60% de esta población extranjera, se concentra especialmente en pedanías como Roldán y Balsicas, y ocupa en gran medida empleos manuales en condiciones laborales precarias. De hecho, cerca del 70% de la mano de obra agrícola del municipio está formada por trabajadores extranjeros, lo que evidencia su papel fundamental en el sostenimiento del modelo económico regional.

Pero este modelo territorial de rápido crecimiento económico y urbanístico también ha generado importantes externalidades negativas. Desde el punto de vista ambiental, la presión insostenible sobre los recursos hídricos ha tenido consecuencias devastadoras, particularmente visibles en el mar Menor con graves episodios de eutrofización y mortalidad masiva de fauna en los últimos años. Según la Confederación Hidrográfica del Segura, más del 85 % de las aguas subterráneas de la comarca están en riesgo o afectadas por nitratos, reflejando los límites ecológicos de este modelo productivo.

Paralelamente, las desigualdades sociales generadas por esta transformación territorial son igualmente críticas. Pese al peso decisivo del sector agrícola (38 % del PIB municipal), Torre-Pacheco presenta una renta per cápita un 30 % inferior al promedio español, con tasas de riesgo de pobreza que superan el 27 %. Este contexto de precariedad socioeconómica se traduce en patrones claros de segregación espacial, visibles especialmente en pedanías como Roldán, Balsicas o Dolores de Pacheco, donde la población inmigrante se concentra mayoritariamente en barrios periféricos, a menudo aislados físicamente por autovías, vías ferroviarias o polígonos industriales. Dichas barreras físicas refuerzan una exclusión estructural y una vulnerabilidad social especialmente acentuada entre la segunda generación de inmigrantes, hijos de trabajadores agrícolas, perpetuando así las fracturas sociales dentro del municipio.

¿Agua para todos, pero sin inmigración?

En la Región de Murcia, la defensa política del modelo agrícola intensivo basado en el regadío ha tenido históricamente como eje central la reivindicación del agua como recurso imprescindible para el desarrollo económico regional. Sin embargo, esta narrativa ha invisibilizado sistemáticamente los impactos negativos del modelo como hemos visto, incluido la dependencia estructural hacia la mano de obra inmigrante, clave para su viabilidad económica

«Murcia ha experimentado en los últimos años una transformación política significativa tras la irrupción de Vox, que obtuvo en 2019 un 28% de los votos, convirtiéndose en la única comunidad donde esta formación fue la más votada»

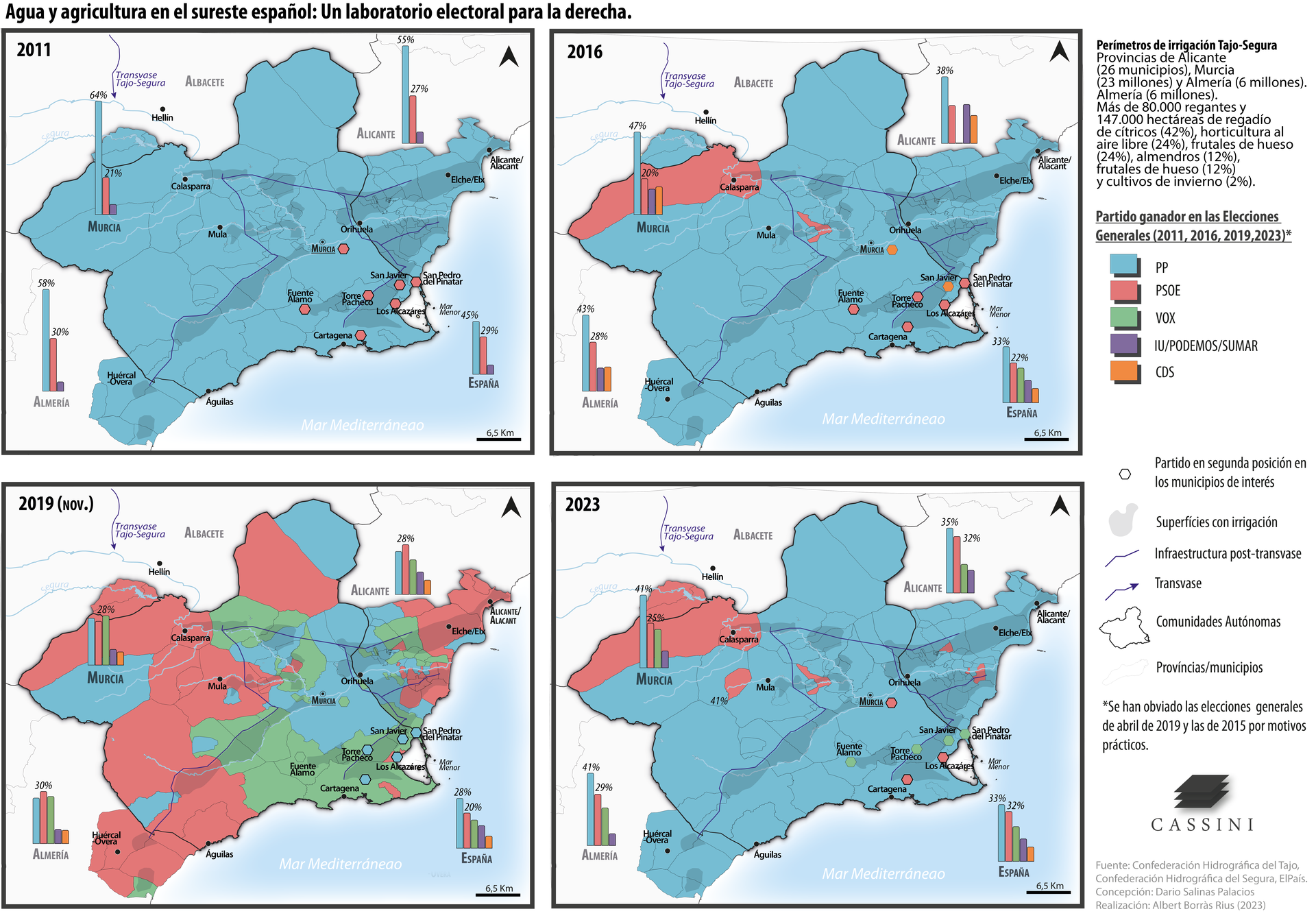

Pese a no contar históricamente con una identidad regional sólida, la escasez hídrica se consolidó hace décadas como elemento central del discurso político murciano. Gobernada desde 1995 por el Partido Popular (PP) con amplias mayorías absolutas, Murcia ha experimentado en los últimos años una transformación política significativa tras la irrupción de Vox, que obtuvo en 2019 un 28 % de los votos, convirtiéndose en la única comunidad donde esta formación fue la más votada. En 2023, Vox mantuvo un apoyo electoral del 22%, participando brevemente en un Gobierno de coalición con el PP del que salió precisamente por desacuerdos relacionados con la política regional de acogida de menores migrantes no acompañados.

Pase sobre el mapa para hacer zoom. Muestra la evolución electoral (2011-2023) en municipios del sureste español dependientes del trasvase Tajo-Segura y los Canales del Taibilla. Destaca el predominio histórico del PP, aunque desde 2019 Vox aumenta notablemente, reflejando la fuerza del voto conservador en zonas agrícolas intensivas. | Mapa: Cassini Spain

Históricamente, el trasvase Tajo-Segura ha sido un eje clave del discurso político regional desde que el PP popularizó el lema «Agua para todos», tras la cancelación del trasvase del Ebro impulsado por Aznar y sustituido posteriormente por las desaladoras del programa AGUA del Gobierno de Zapatero. Hoy Vox retoma esta reivindicación, integrándola en una estrategia más amplia contra la Agenda 2030 y las políticas climáticas.

Torre-Pacheco y otros municipios del sureste español como El Ejido, Níjar, Fuente Álamo o Mazarrón ejemplifican con claridad estas contradicciones políticas. Aunque la economía local depende decisivamente de la mano de obra inmigrante —mayoritariamente magrebí—, la narrativa dominante tiende a criminalizar a esta población, vinculándola continuamente con problemas de seguridad y conflictos sociales. Precisamente en estos municipios Vox obtiene algunos de sus mayores apoyos electorales. Junto a las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, las provincias de Murcia, Almería y Alicante han registrado los porcentajes de voto hacia Vox mas altos de España en las elecciones generales de 2019 y 2023.

Aunque el discurso oficial de los sucesivos gobiernos regionales insiste en la importancia estratégica del agua y del crecimiento generado por la agricultura intensiva, suele minimizar la precariedad laboral que este modelo conlleva. Episodios trágicos como el accidente de Lorca en 2001 —en el que murieron doce inmigrantes ecuatorianos hacinados en una furgoneta— visibilizaron la precariedad laboral y contribuyeron a impulsar mejoras significativas en condiciones laborales y procesos posteriores de regularización como los promovidos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005.

Sin embargo, pese a estos avances, las brechas socioeconómicas persisten e incluso se agravan, junto al deterioro progresivo de los servicios públicos esenciales. Por ejemplo, la Región de Murcia presenta actualmente uno de los gastos sanitarios y educativos por habitante más bajos de España, así como la tasa más alta de abandono escolar temprano (18,2% en 2024). Esta situación intensifica la competencia entre los colectivos más vulnerables por recursos cada vez más limitados y facilita la instrumentalización política del descontento social.

«Las brechas socioeconómicas de la zona imtensifican la competencia entre colectivos más vulnerables por recursos cada vez más limitados»

La retórica polarizadora en torno a la inmigración y la seguridad se ha acentuado notablemente en los últimos meses, pasando rápidamente del discurso a acciones políticas concretas. Destaca especialmente la reciente presión ejercida por Vox, que logró bloquear temporalmente una inversión regional de siete millones de euros destinada a alojamientos para menores extranjeros no acompañados (menas), amenazando con retirar su apoyo a los presupuestos regionales. Vox intensificó así su narrativa mediante conceptos como el «efecto llamada», propuestas explícitas de deportaciones masivas y cuestionamientos sobre una supuesta «islamización» regional. Ejemplo de ello ha sido su crítica pública hacia la enseñanza del islam y del árabe en las escuelas públicas murcianas, pese a que estas materias cuentan con respaldo legal desde los años 90, aunque su implantación sea mínima en la práctica.

Ante esta situación, el PP regional opta por mantener una posición ambigua, evitando confrontaciones abiertas con Vox en cuestiones sensibles como la inmigración, la seguridad y el medio ambiente, con el objetivo de garantizar la estabilidad política. Esta estrategia se refleja en un discurso público moderado, aunque acompañado de concesiones puntuales. El ejemplo más claro de esta dinámica son los recientes debates sobre la Ley de Protección del Mar Menor, en los que Vox—respaldado por influyentes grupos agroindustriales como la Fundación Ingenio, un lobby creado en 2020 que reúne a las principales empresas agrícolas del Campo de Cartagena—exige flexibilizar la normativa ambiental, argumentando perjuicios económicos para el sector.

Polarización digital y radicalismo: la nueva violencia política en España

La fuerte movilización de la extrema derecha en el marco internacional de los últimos años, especialmente con la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos y en Europa con Meloni, Marine Le Pen, etc., ha dibujado un horizonte de polarización extrema en las sociedades democráticas. En España, el Gobierno de Pedro Sánchez —en solitario con el PSOE y luego en coalición con Unidas Podemos y Sumar— ha impulsado políticas «progresistas» con apoyo de partidos independentistas y nacionalistas, como la ley de amnistía o el aumento del salario mínimo (entre otras). Todo ello ha contribuido a perpetuar la polarización, sirviendo de catalizador para los discursos de la extrema derecha, muchos de ellos vinculados a nichos conspiracionistas y al negacionismo climático.

«Estamos en un contexto informativo saturado de desinformación, polarización algorítmica y cámaras de eco»

Estos fenómenos han crecido en paralelo al desarrollo de las redes sociales, que han generado una ilusión de libertad informativa al romper las jerarquías tradicionales en la difusión de noticias y permitir la producción masiva de contenidos sin apenas control, algo acentuado tras la reciente presidencia de Trump en EE.UU. Esto ha desembocado en un contexto informativo saturado de desinformación, polarización algorítmica y cámaras de eco. Para estos sectores radicalizados, el Gobierno actual se presenta como una «dictadura», percibiendo cualquier medida como una amenaza directa a la libertad y a una supuesta identidad nacional entendida de manera monolítica y excluyente.

Crisis como la de Torre-Pacheco o, anteriormente, la DANA en Valencia tienen un fuerte impacto en la opinión pública, especialmente en una sociedad que se informa cada vez más a través de redes sociales. En España, el 44% de la población afirma informarse principalmente por redes, frente a un 42% en Europa en 2023. Además, España ha registrado en los últimos años, un ligero incremento en delitos violentos como lesiones, riñas y agresiones con arma blanca. Sin embargo, diversos estudios y encuestas (CIS y Eurobarómetro) muestran que la percepción de inseguridad ha aumentado más rápidamente que las cifras reales, influida especialmente por la cobertura mediática y la viralización de contenidos en redes sociales. Durante ambas crisis, la extrema derecha tomó el liderazgo discursivo en redes sociales y en algunos casos también sobre el terreno, aunque con diferencias relevantes entre ambas situaciones.

La DANA dio lugar a múltiples campañas de desinformación impulsadas por influencers (a menudo inconscientemente) como Ángel Gaitán, grupos de extrema derecha e incluso medios convencionales como el programa Cuarto Milenio. El eslogan «Solo el pueblo salva al pueblo» se difundió como un mantra populista, presentando al pueblo como una entidad homogénea frente a políticos percibidos como corruptos e incompetentes. A pesar del impacto inicial, los medios y algunas cuentas oficiales de la sociedad civil (clubes, asociaciones, etc.) y medios de comunicación lograron contrarrestar estas narrativas reaccionarias, en parte gracias al amplio sentimiento de solidaridad que emergió en aquellos días.

En cambio, en los sucesos de Torre Pacheco, la solidaridad no se expresó de manera coral, sino atravesada por una frontera simbólica entre un «ellos» y un «nosotros» identitario y excluyente. Los bulos, como el falso vídeo atribuido a la agresión del anciano de Torre-Pacheco, que desencadenó cacerías de migrantes promovidas por Deport Them Now contra colectivos marroquíes e inmigrantes, fueron capitalizados por la extrema derecha, como ya ocurrió con la DANA. Sin embargo, en este caso no se generó un debate poliédrico en redes, y el odio hacia los inmigrantes se volvió abrumadoramente dominante. Por un lado, la sociedad no se movilizó masivamente en contra de la extrema derecha y a favor de los migrantes, lo que supone que el tema impactó enormemente a la sociedad generando rechazo, y, por el otro, puede que la respuesta de los medios de comunicación no estuviera a la altura de las circunstancias. Esto supuso una clara victoria simbólica para la extrema derecha y sus redes.

La extrema derecha mantiene una constelación de grupúsculos muy fragmentados, cuya representación y unidad política se ha expresado principalmente a través de VOX y, en Cataluña, también con Aliança Catalana. No obstante, no existe una coordinación operativa consolidada entre estos grupos, a pesar de su auge orgánico. Durante el procés independentista catalán, hubo un intento de articulación mediante las «brigadas quitalazos». No es casual que el instigador y supuesto líder de la rama española de Deport Them Now sea de Mataró, y que este, al parecer, vinculado al líder local de VOX, José Casado, quien fue uno de los fundadores de la «brigada quitalazos» Segadors del Maresme –protagonistas de numerosas acciones durante el procés. Tampoco lo es que otros miembros identificados de Deport Them Now se ubiquen en la zona industrial de la corona metropolitana barcelonesa, como Terrassa y Sabadell, donde se concentraron numerosos de los «grupos quitalazos». Ni que Dani Esteve, conocido influencer y fundador de la empresa Desokupa, que fue uno de los primeros en reproducir los hechos de Torre-Pacheco anunciando asimismo su «cruzada” en Torre-Pacheco, sea también catalán.

Este fenómeno, organizado en Catalunya y con impacto directo en el municipio murciano, puede explicarse por la articulación avanzada de grupúsculos de extrema derecha catalana, nutridos inicialmente por el procés, luego por la pandemia de COVID-19, por el discurso en torno a la ocupación de viviendas y la DANA, lo que marca una nueva fase. Tras los hechos de Torre Pacheco, se incendió presuntamente de forma intencionada una mezquita en Piera (Barcelona), se quemaron coches en Tarragona —un fenómeno recurrente que recuerda a las dinámicas de las banlieue francesas—, y se organizaron patrullas informales en algunos municipios españoles. Todo ello evidencia un claro auge de la acción directa y de la violencia política, protagonizada por un lado por grupos ultras y, por otro, por sectores marginales vinculados a la migración (ya sean migrantes o descendientes).

«Este contexto se agrava debido a la persistencia de procesos de radicalización yihadista —muchos canalizados mediante las redes sociales— que afectan especialmente a jóvenes vulnerables»

Este contexto se agrava debido a la persistencia de procesos de radicalización yihadista —muchos canalizados mediante las redes sociales— que afectan especialmente a jóvenes vulnerables. Según Europol (2024), las detenciones relacionadas con terrorismo en España prácticamente se han duplicado en los últimos años —aproximadamente el 20 % del conjunto europeo—, alcanzando un total de 81 arrestos durante el último año (Departamento de Seguridad Nacional). Esta dinámica incrementa significativamente el riesgo de violencia política, ya sea procedente del extremismo yihadista o por parte de grupos ultras que pueden aprovechar el clima de polarización existente, particularmente en situaciones críticas como la vivida recientemente en Torre-Pacheco.

La cohesión social en riesgo: las contradicciones de nuestro modelo de desarrollo

La reciente crisis en Torre-Pacheco no es un episodio fortuito, sino la manifestación de profundas vulnerabilidades estructurales que permanecían latentes, a la espera de un contexto favorable que actuase como detonante. La aparente prosperidad del modelo agroexportador, impulsado por infraestructuras hidráulicas que transformaron un territorio históricamente marcado por la emigración, ha generado crecimiento económico y empleo, pero también profundos desequilibrios que cuestionan claramente su sostenibilidad. En este contexto, es esencial señalar la corresponsabilidad europea, ya que no solo las empresas, sino también los consumidores del continente, al beneficiarse de productos hortícolas disponibles todo el año y a precios competitivos, externalizan indirectamente hacia regiones como el Campo de Cartagena parte de los costes sociales y ambientales derivados del modelo productivo actual.

«Este fenómeno observado en Murcia presenta claras similitudes con dinámicas internacionales identificadas en contextos urbanos como las ‘banlieues’ francesas, las áreas agrícolas intensivas como el Central Valley en Estados Unidos o ciertas regiones rurales del sur de Italia»

En paralelo, el discurso político cada vez más frecuente en diversas regiones, marcado por la contradicción entre la dependencia estructural del trabajo migrante y su vinculación recurrente con problemas de inseguridad o delincuencia, contribuye a profundizar las tensiones sociales y favorece la polarización. Este fenómeno observado en Murcia presenta claras similitudes con dinámicas internacionales identificadas en contextos urbanos como las banlieue francesas, así como en áreas agrícolas intensivas como el Central Valley en Estados Unidos o ciertas regiones rurales del sur de Italia, donde las desigualdades socioeconómicas, las dificultades de integración cultural y la precariedad laboral han impulsado narrativas extremistas, amplificadas especialmente por la creciente polarización en redes sociales.

Estas dinámicas cobran especial relevancia ante el contexto actual de incertidumbre socioeconómica global y sus repercusiones en el largo plazo. Mientras una parte significativa de las sociedades occidentales —especialmente la generación de los baby boomers, actualmente en edad de jubilación— logra sostenerse gracias a la riqueza acumulada, ofreciendo así una red de seguridad económica parcial a sus descendientes, la nueva generación migrante y sus hijos difícilmente contarán con este apoyo patrimonial, profundizando aún más las brechas sociales existentes.

El deterioro previsible de servicios básicos como la educación y la sanidad, en paralelo al incremento sostenido del coste de vida —alimentos, energía y vivienda—, amenaza con generar círculos viciosos de precariedad que, a largo plazo, debilitarán estructuralmente a la clase media y ahondarán las desigualdades sociales. En este escenario, la ausencia de consenso político sobre migración y la limitada representatividad pública de la población inmigrante emergen como obstáculos adicionales para la cohesión social.

Lo ocurrido en Torre-Pacheco debería alertar sobre la fragilidad estructural del modelo occidental contemporáneo. Reconocer y afrontar estas fracturas desde su raíz es posiblemente el mayor desafío interno para las democracias actuales.